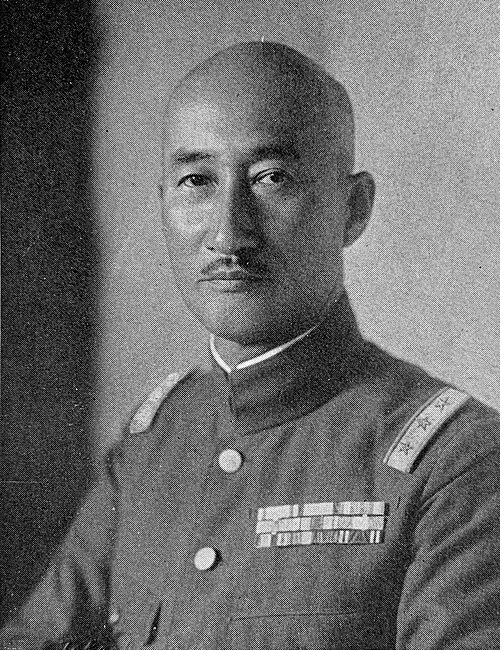

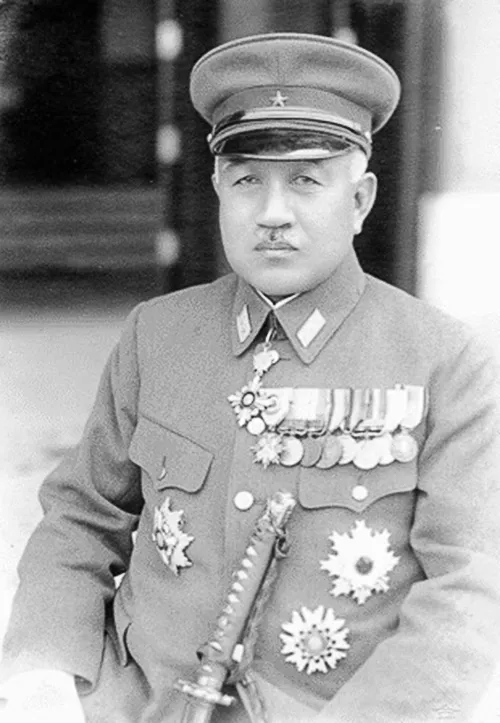

生年: 1883年

氏名: 土肥原賢二

職業: 陸軍軍人

没年: 1948年

年 土肥原賢二陸軍軍人 年

年静岡県に生まれた土肥原賢二はまさに日本の近代史の波乱に満ちた時代の申し子であった彼の誕生はまだ明治時代が始まったばかりの混沌とした時期であり国が近代化を進める中で彼自身もまた大きな変革を背負う運命にあった幼少期から優れた頭脳を持っていた土肥原は陸軍士官学校に入学しその才能を開花させていくしかしその道は決して平坦ではなかった

入学当初彼は他の多くの同級生と同じように訓練の日を送っていただがそれにもかかわらず彼には特別な何かがあった成績優秀だったこともあり多くの注目を浴びる存在となっていったしかしその成功が全て幸運で成り立っていたわけではない彼は訓練中に数回怪我を負いその度に苦悩することになるしかしこの経験こそが彼をより強くしたのである

その後年の日露戦争では大尉として前線へ赴き多くの戦闘を経験したこの戦争によって日本は世界的な軍事大国として台頭することになる一方でこの頃から彼には心の中に暗い影も忍び寄るその影とは自らが果たすべき使命と日本という国への愛情との葛藤だった日本勝利後も将校として昇進し続ける土肥原だったがそれでも心には常に戦争への疑問と痛みが付きまとっていた

年代には中国への派遣任務も経験したこの時期日本と中国との関係は複雑化しており土肥原自身も一兵士として現地住民との対話や協力関係構築へ尽力するしかしそれにもかかわらず日本政府や上層部から突きつけられる圧力それは武力行使による解決の重圧だったこの矛盾した状況こそがその後多くの指導者や兵士たちにも影響を与え日本社会全体にも暗い影を落としているようであった

年中華民国との全面的な対立へと向かう日中戦争勃発当初多く人はいわゆる正義を持ち出しこの行動こそ国家存続への手段だと思い込んでいたしかし皮肉なことに自身もその一員として動いているという現実それこそ土肥原自身にもまた苦しい選択肢しか残されていないのであるその頃日本国内でも反対意見や抗議活動など徐に高まっておりそれでもなお政府側につかなければならない立場になってしまう悲劇このジレンマこそその後長き年月心まで侵食していくことになる

第二次世界大戦勃発ともなると 土肥原賢二はさらに昇進し西部方面軍司令官となるそしてこの役割についてから数年間日本軍による多大なる人員損失や物資不足など困難な状況下でも業務遂行し続けざる得なくなるそれでも尚高圧的な命令だけではなく自ら作成した防衛計画など無理強いされ続け果たして結果的には何だったろうかその結果として得られるものとは一体何だったろう

年終戦迎えるも多く者達同様心身共疲弊した状態になるその背景には敵だけでなく自身とも向き合わざる得ない深刻さこれほどまで沈痛なる状況下人間性さえ問われそうになった瞬間こそ新しい道筋模索するため必要不可欠なのだろうそれまで持つべき信念へ折れてしまえば本当に誰より他者気遣えぬ存在となり果てかねない

年不運にも人生最期迎える土肥原賢二しかし彼の遺産それはいまだ私達現代人へ問い掛け続けているどうして私達ならどうすれば良かったこう語れる事実不変性故歴史再考察必要不可欠なのだから連綿たり繋ぐ記憶表す一つ結末引っ張り出す材料其れたり今なお全国各地学校教育プログラム中みんな想起出来ようまたどんな理想掲げても世相反映必然性不変故新世代考慮促す必要あるだろう